为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,全面落实习近平总书记关于青年工作的重要论述,引导广大青年学子在知行合一中厚植家国情怀、在实干担当中锤炼过硬本领,信息工程学院团总支积极响应号召,于7月20日至7月30日组织开展“青心豫你 山河行”主题思政教育实践活动。鼓励青年学子走进家乡山水,感受时代脉搏,以实际行动践行“请党放心,强国有我”的青春誓言。

壹 西安

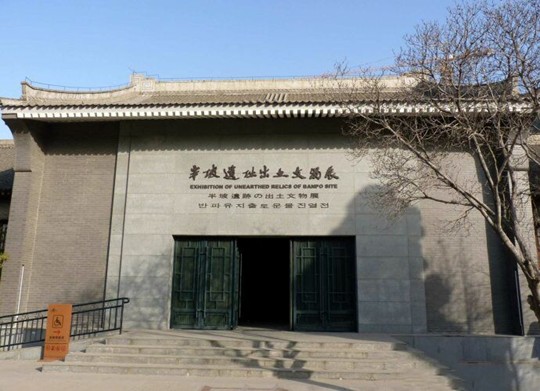

走进半坡遗址出土文物展的展厅,宛如开启了一场跨越千年的时空对话。那些古朴厚重的陶器,无疑是展厅中的明星展品。彩陶上或灵动或神秘的鱼纹、人面纹,似在无声诉说着远古先民的生活百态与精神世界,它们不仅仅是艺术创作,更是半坡人对自然的深刻认知与质朴情感的寄托。

而陈列有序的石器工具,虽历经岁月打磨,却依然能让人感受到当年它们在半坡人手中发挥的巨大作用,那是他们改造自然、顽强生存的有力见证。从狩猎的石矛,到耕作的石斧,每一件都凝聚着先人的智慧与汗水。

房屋遗迹模型,则将半坡聚落的风貌直观呈现。从布局精巧的房屋构造,到井然有序的村落规划,不难想象,数千年前的半坡人在这里日出而作、日落而息,用勤劳的双手构建起属于他们的家园。

此次参观,让我深刻意识到,半坡遗址的文物不仅是历史的遗物,更是中华文明长河中熠熠生辉的明珠,它们承载着先人的记忆,也启示着我们,要铭记历史,传承和弘扬这份宝贵的文化遗产。

计算机2401班黄晓明

贰 洛阳

坐落于河南洛阳的白马寺,始建于东汉永平十一年(公元68年),作为佛教传入中国后由官方敕建的第一座寺院,"中国第一古刹""释源祖庭"的美誉,为其镀上了厚重的历史荣光。

追溯其源,相传汉明帝因"金人入梦"遣使赴天竺求法,印度高僧摄摩腾、竺法兰以白马驮载经像抵达洛阳,次年朝廷下令修建寺院,"白马"之名由此而来。在这里,《四十二章经》等经典完成了中国最早的译介,150余年间累计译经192部395卷,为中国佛教经典体系与戒律规范奠定了根基。

历经岁月更迭,白马寺在魏晋、隋唐至明清的漫长时光中数度兴废。唐垂拱元年(685年),武则天敕令重修,彼时山门近临洛河,僧众达三千人之多,成就其历史上的鼎盛规模。

如今的白马寺,既留存着元代夹纻干漆造像等稀世文物,更以包容姿态拥抱世界——印度、泰国、缅甸三国风格的佛殿在此落户,使其成为全球唯一汇聚四国佛殿的国际化道场。作为佛教中国化的起点,它见证了佛经翻译的滥觞、僧团制度的建立与佛教宗派的形成;自明代起,"马寺钟声"便跻身"洛阳八景",成为地域文化的鲜活符号。

1961年,白马寺被列为首批全国重点文物保护单位。如今,这座千年古刹不仅是洛阳最重要的历史文化地标,更持续为城市文化旅游发展与国际交流搭建着跨越时空的桥梁。

网络2401程世豪

叁 安阳

来殷墟博物馆,指尖碰响三千年。

洹水岸边,那座鼎形建筑正蹲成时光的坐标——中国最早被文献认领的都城,就藏在它的骨血里;现代考古学的第一声啼哭,也在这里震碎过黄土。

15万片甲骨在暗处呼吸,4000个单字是刻在龟甲上的活档案:商王的祭祀烟还没散,田垄里的农事声正漫出来,王权的纹路在裂纹里明明灭灭。课本上的甲骨文走下来了,带着泥土的凉,贴在你掌心。

后母戊鼎站成青铜的山,亚长牛尊蜷成会跑的光,上千件青铜器正叮叮当当重组那个时代的巅峰;玉器在展柜里淌着水的温润,陶器上还留着先民捏过的温度,把生活的模样拼得晃晃悠悠。

这里不只是文物的陈列室。数字技术正撬开时空的缝:沉浸式展览拽你跌进商王宫殿,AI正对着甲骨喃喃破译密码。走着走着,耳旁突然炸开占卜的灼裂声,青铜浇筑的叮当裹着风撞过来——三千年的声浪在展厅里翻涌,和你的心跳撞出同一个频率。

计算机2402班郭芳菲

肆 许昌

地处河南中部的禹州,如一颗镶嵌在中原腹地的明珠,既有历史沉淀的厚重底色,亦有现代发展的鲜活脉动。

作为中华民族发祥地之一,禹州的历史坐标清晰而璀璨。因大禹治水有功受封得名,这里不仅是夏朝建都之地,“夏都”美誉承载着华夏文明的早期记忆;作为中国“五大名瓷”中钧瓷的唯一产地,其“入窑一色,出窑万彩”的神奇窑变,让“钧都”之名响彻古今;更因明清时期位列全国四大中药材集散地,“药都”招牌见证了商贸繁荣的过往。

从地理版图上看,禹州坐落于伏牛山区向豫东南平原的过渡带,东接许昌、长葛,北邻新郑、新密,西北连登封,西及南部与汝州、郏县、襄城相依,独特的区位赋予其兼具山地灵秀与平原开阔的自然禀赋。

如今的禹州,文旅名片愈发亮眼。国家AAAA级景区大鸿寨层峦叠嶂,自然景观与休闲娱乐在此交融;神垕古镇保存完好的古街古巷中,钧瓷文化的韵味在时光里流淌,成为游客触摸历史的鲜活载体。

而在发展赛道上,禹州同样步履铿锵。作为全国新型城镇化综合试点市、全国发展改革试点市,当地近年聚焦新型材料、装备制造、医药健康三大主导产业,在传承历史中迸发新动能,让这座千年古城在新时代书写着属于自己的新篇章。

大数据2402孙素素

伍 商丘

商丘,这座承载着华夏文明基因的古城,不仅是中华民族重要发源地之一,更因一座书院而成为古代教育史上的璀璨地标——这里坐落着北宋四大书院之首的应天书院,千年来弦歌不辍,文脉绵延。

追溯其源,应天书院的前身可至后晋时期杨悫创办的睢阳学舍。杨悫弟子戚同文继往开来,聚徒讲学,使学舍声名渐起,成为中原地区重要的教育阵地。至庆历三年,应天府书院升格为“南京国子监”,与东京、西京国子监并称,跻身北宋最高学府之列,迎来“天下书院,以应天为盛”的鼎盛时代。

时光流转,文脉不息。2007年,商丘市对这座千年书院进行修复重建,如今的应天书院静立在商丘古城南湖之畔,飞檐翘角间仍可见当年气韵。这里曾是范仲淹、晏殊等文人雅士讲学论道之地,“经世致用”的治学理念与“先忧后乐”的家国情怀,在此沉淀为独特的精神密码。

步入复原的讲堂,仿佛仍能听见当年学子济济一堂诵读经典的琅琅之声。院内草木葱茏,一砖一瓦皆藏深意——那些镌刻在史书里的教育理想,早已化作实景中的文脉肌理,让人直观感受到:真正的教育,从来都与家国天下紧密相连。

如今,应天书院已成为传承弘扬传统文化的重要窗口。若想触摸古代教育的精神内核,不妨来此走走,在千年学府的静谧中,读懂文脉传承的力量。

网络2402梁浩怡

陆 郑州

当第一缕晨光掠过二七塔的尖顶,郑州便在铁轨的震颤中苏醒。这座被称作“火车拉来的城市”,既奔涌着千年文明的基因,又跳动着现代交通的脉搏,在黄河与嵩山的环抱中,铺展成一部动态的发展长卷。

在河南博物院的展柜前,青铜器的纹路间仿佛仍留存着商王都的温度。3600年前,先民在夯土城垣上点燃的篝火,化作甲骨上的灼痕,至今仍在诉说着早期文明的密码。而相隔不远的郑东新区CBD,“玉米楼”的玻璃幕墙反射着晨光,如意湖畔写字楼里的键盘声,与商代陶埙的余韵奇妙交融——古老与现代,在此并非对立的存在,而是共生共荣的一体两面。

城外的风光,是郑州献给自然的诗行。嵩山的禅意漫过少林寺的红墙,塔林古柏在风中轻语着千年故事;黄河岸边的炎黄二帝巨塑凝视奔流河水,见证着这片土地上从未褪色的坚韧。当“只有河南·戏剧幻城”的灯光亮起,麦田剧场里的麦浪与星空对话,将中原大地的过往与当下,娓娓讲给每一个驻足聆听的人。

这就是郑州,一座在时光经纬中持续生长的城市。它铭记商王祭祀的古老仪轨,也拥抱数字时代的澎湃浪潮;它珍视一碗烩面里的市井传承,也期待着自贸区里的创新篇章。当火车再次鸣笛,载着梦想与希望驶向远方,这座城便在铁轨与文脉的交响中,继续书写属于自己的时代传奇。

动漫2403高娉婷

此次“青心豫你山河行”活动,不仅是一次青春的行走,更是一次心灵的洗礼。同学们用脚步丈量中原大地的壮美山河,用真情记录家乡的沧桑巨变,深刻体会到在党的领导下,河南乡村振兴的蓬勃生机与高质量发展的坚实步伐。未来,信息工程学院将持续深化实践育人体系,引领青年学子以赤子之心扎根热土,以奋斗之姿绘就蓝图,让青春在全面建设社会主义现代化河南的新征程上绽放绚丽之花!