卫水之滨,古城浚县。

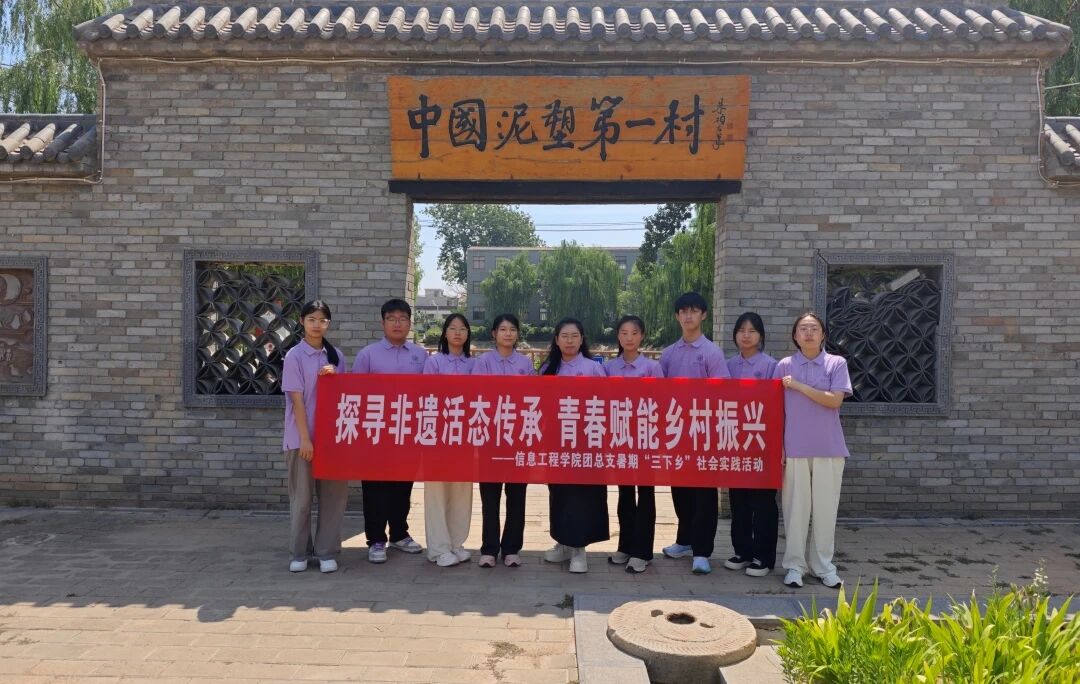

为深入贯彻党的二十大精神及习近平文化思想,积极响应国家关于加强文化遗产保护传承的号召,6月22日,信息工程学院的“乡”约丹青志愿服务队一行,踏上了前往历史文化名城——浚县的探索之旅。此行旨在通过实地调研,深入了解并传播当地非物质文化遗产的独特魅力和发展现状,培养青年一代对传统文化的传承意识、创新意识,深研泥咕咕焕新之路。

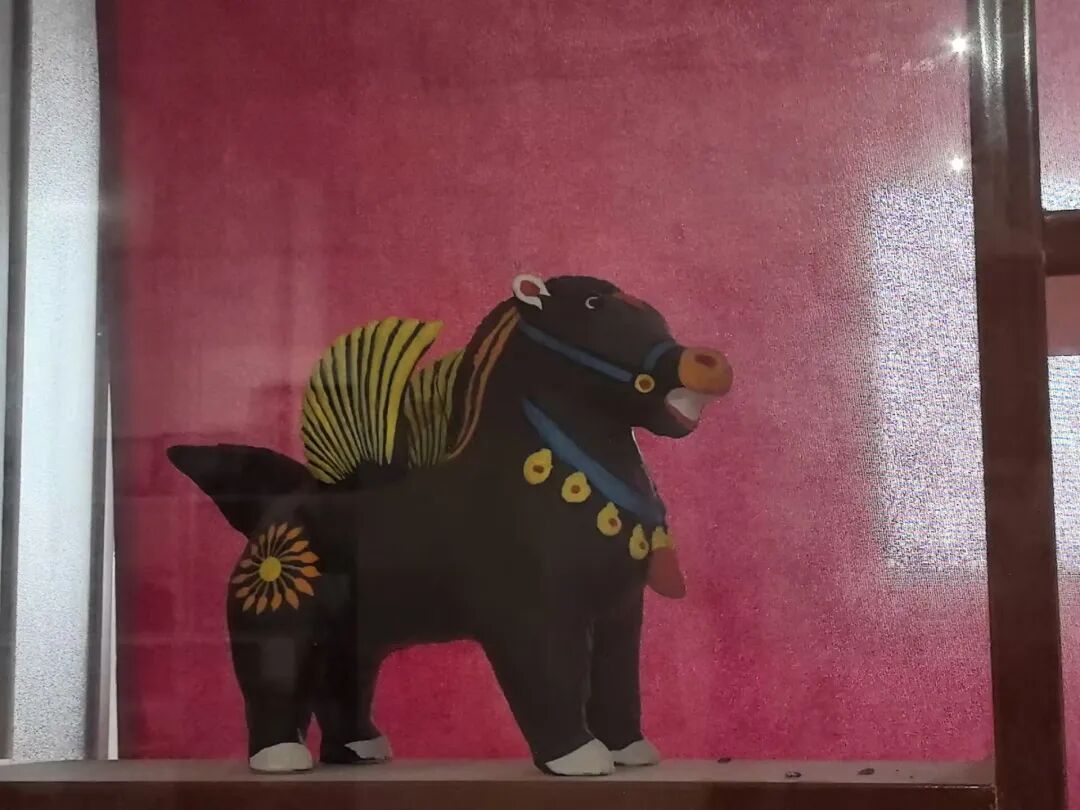

首先,团队成员们来到中国泥塑第一村杨玘屯村,走进泥咕咕研究院,与研究院院长王红瑞进行了深入访谈。王院长手持一件古朴的泥哨,声情并茂地讲述:“泥咕咕,俗称‘泥哨子’,是我们浚县特有的民间艺术,历史可追溯至隋唐,甚至更早。它以黄河胶泥为骨,经过捏塑、晾干、窑烧、点画等十多道工序而成。”他指着展柜中形态各异的飞禽走兽、神话人物,他们都不仅仅是玩具,也是承载着先民对自然的敬畏、对生命的礼赞、对吉祥的祈愿,是黄河岸边农耕生活的生动写照和民间智慧的结晶。

民间艺术家王蓝田的后人陈晋风热情招待了实践团,并带领成员们亲身体验了泥咕咕、泥猴的制作技艺,使成员们真切感受到指尖泥土的温度与塑造作品的喜悦,也深刻感悟了“十多道工序”背后匠人坚守的不易与技艺的繁复精深。

制作泥咕咕、泥猴

制作过程

塑性

戳孔

抛光

上色

成品展示

此外,在调研中发现,老艺人们忧心于“后继乏人”,讲述着收徒难的困境;年轻传承人则兴奋地分享着将泥咕咕元素融入首饰、摆件的尝试,也坦陈着市场推广的迷茫与电商运营的挑战。代际之间的坚守与创新、困惑与希望,勾勒出泥咕咕传承最生动的现实图景。

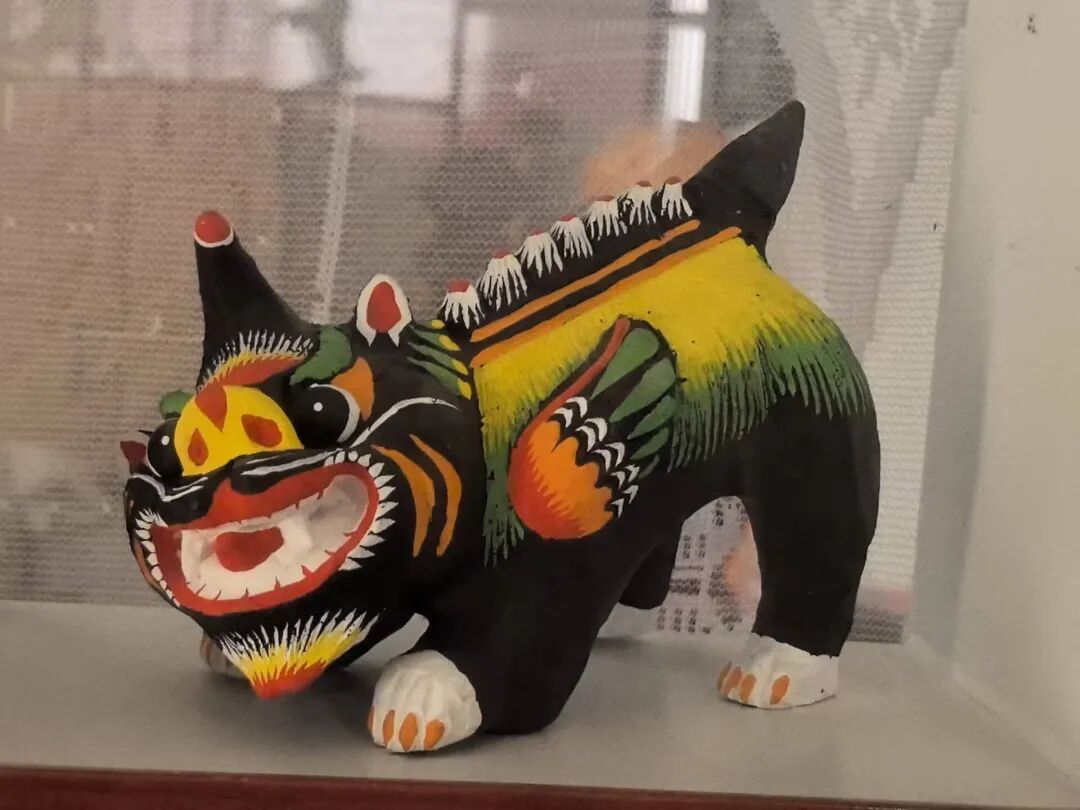

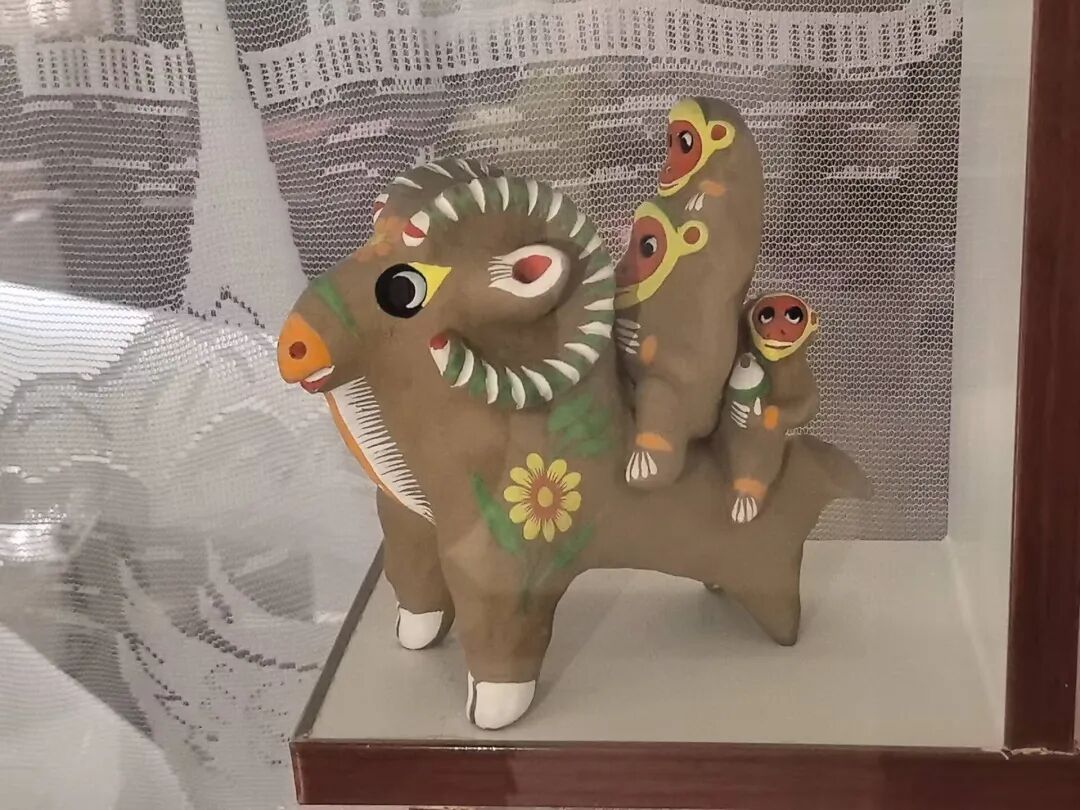

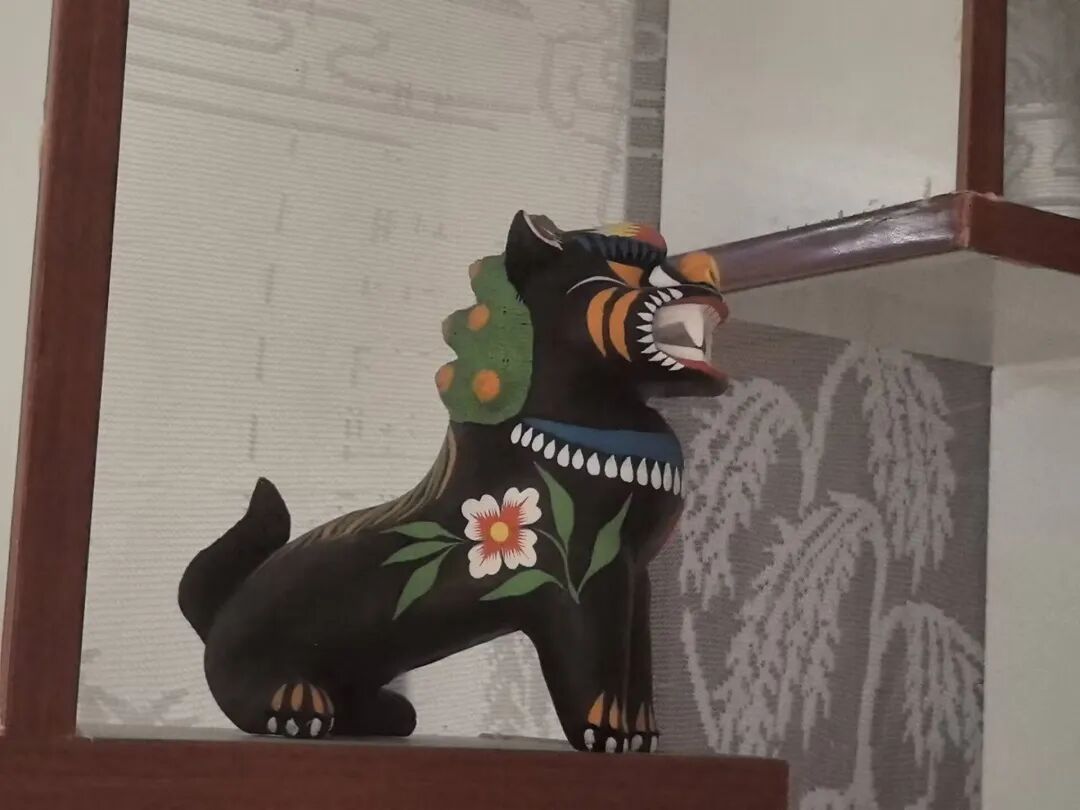

王蓝田先生的遗作

王红瑞先生的作品

皮老虎

泥咕咕

八戒抱子

马上封侯

独角兽

麒麟兽

猴骑牛吃穿不愁

猴骑羊

瑞兽狮子

八马骏图

三头麒麟兽

非遗传承人王红瑞也讲述中提到泥咕咕传承中存在的深层隐忧:一是“叫好”与“叫座”的落差: 高端手工制品价格高昂,量产商品又易失去手工温度与文化灵魂,如何在艺术价值与市场生存间找到平衡点?二是人才断层的现实压力:学习周期长、收入不稳定,导致青年从业者比例不足10%三是同质化与创新瓶颈:如何在保持传统韵味基础上,打造更具时代吸引力的产品?如何在坚守文化根脉与手工温度的前提下,突破市场瓶颈、吸引年轻人才、实现创造性转化与创新性发展?这些都是泥咕咕在新时代焕发生机必须破解的核心课题。

泥土不语,匠心有声。浚县泥咕咕的传承之路,是中国无数非遗项目在时代激流中求索的缩影。浚县的探索,正为“让文物活起来,让非遗传下去”的时代命题。接下来‘乡’约丹青志愿服务队将在非遗技艺上保护传承上持续发力,注重创意,展示传播,让更多青年群体成为非物质文化遗产忠实粉丝,同时注重转化产品,加大非遗文创产品开发力度,助力让非遗成为助力经济发展的文化动能。